近日,成都医学院第一附属医院血管外科杨志明主任及其团队,应用Tendvia®肺动脉取栓支架系统为1例高龄急性肺栓塞患者,成功实施肺动脉介入取栓手术。这一手术不仅是Tendvia®肺动脉取栓支架系统上市后在全国范围内的首批临床应用,其成功实施也标志着器械取栓技术在肺动脉栓塞治疗领域的重要突破,预示着未来将有更多患者能够从中受益。

1、患者基本情况

85岁的陈女士,已有20余年的高血压病史。近期,她被确诊为冠状动脉粥样硬化性心脏病。2个月前,陈女士在活动后突然感到心悸、气喘,四肢乏力,到了下午,双下肢还出现了轻度水肿。当时陈女士并未采取任何治疗措施。一个月后,她在活动后心累气紧的症状明显加重,并伴有咳嗽、咳痰、咽痛以及四肢乏力等症状。因此,陈女士前往成都医学院第一附属医院血管外科就诊。门诊完善相关检查,D-二聚体水平为24.90μg/ml,纤维蛋白(原)降解产物为21.4μg/ml,行肺动脉CTA,结果提示:双侧肺动脉及其分支(右肺上叶尖段、下叶各段肺动脉,左肺上叶前段及下叶各段肺动脉)可见充盈缺损。门诊以急性肺栓塞收入院进一步治疗。

2、手术计划

术前,杨志明主任及其团队对患者进行了全面细致的评估,包括心脏功能的详细检查、解剖结构的评估以及手术风险的全面考量。鉴于患者为高龄老人,若采用溶栓治疗,出血风险较高。而常规的导管溶栓或碎栓治疗效果不佳,并发症发生率和术后复发率均较高,且术后恢复缓慢。为显著降低其高危恶化风险,团队与患者及家属进行了详尽的病情沟通,最终决定实施双肺动脉取栓术、双肺动脉吸栓术、双肺动脉溶栓术、经皮下腔静脉滤器置入术、经皮选择性静脉造影术及经皮选择性静脉置管术。

3、手术器械选择

血栓抽吸导管:

- 产品名称:Tendvia®血栓抽吸导管;

- 规格型号:CX16;

肺动脉取栓支架:

- 产品名称:Tendvia®肺动脉取栓支架;

- 规格型号:TF-06-10

4、手术过程

术中,顺利建立右心房-右心室-肺动脉通路,用7F的血管鞘、泥鳅导丝,猪尾造影管做肺动脉造影。结果显示双肺动脉主干血栓栓塞,远端分支显影差。

使用22F血管鞘,交换260cm加硬导丝,精准操作器械,将大口径Tendvia®血栓抽吸导管沿导丝送至双肺动脉主干,管口贴近肺动脉血栓处停止,撤出导管芯,先为患者进行血栓抽吸治疗。

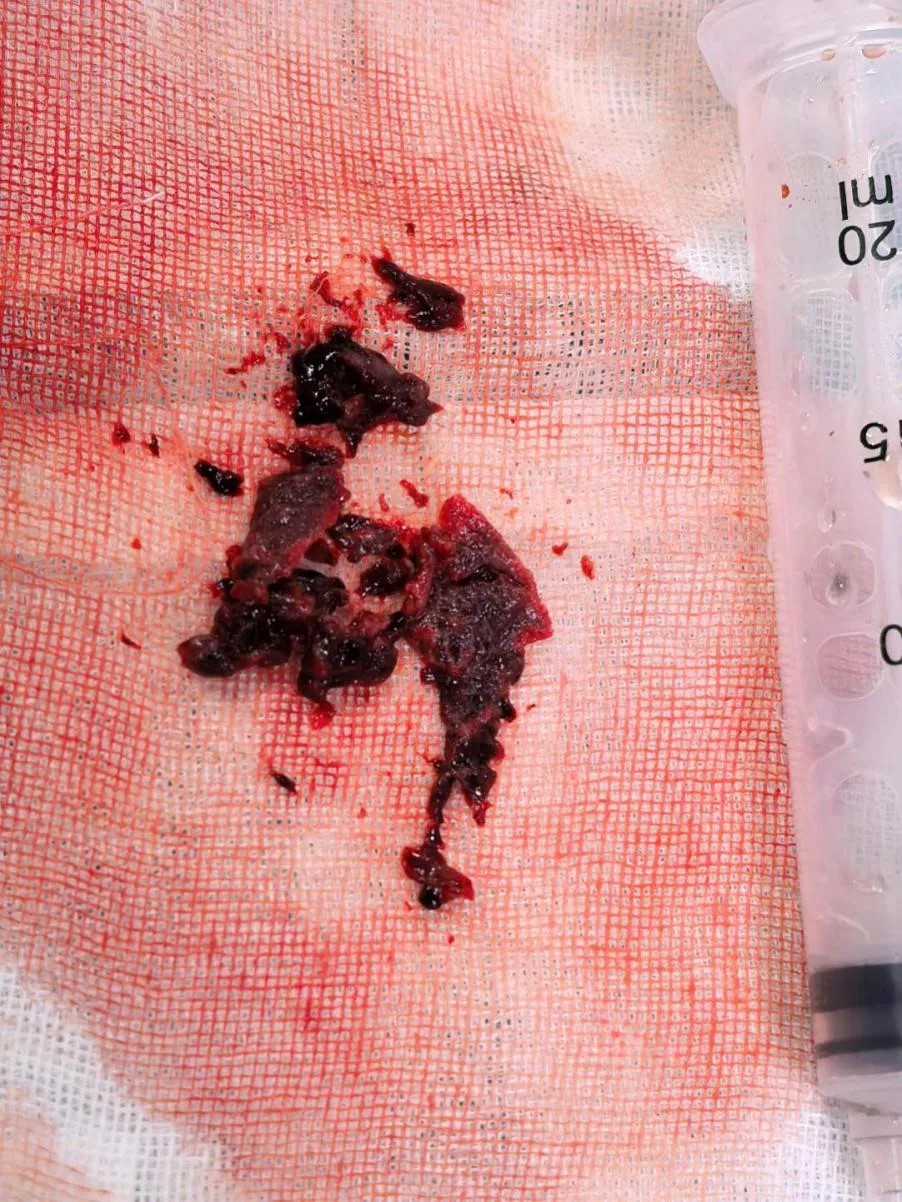

然后将Tendvia®肺动脉取栓支架沿导丝通过抽吸导管向前推送,精确导入到患者的双侧肺动脉血栓部位,回撤输送鞘管,支架自动膨开。等待90秒,随后连接抽吸器并形成负压,回撤取栓支架的同时旋转开关释放负压。最后,Tendvia®肺动脉取栓支架捕获和收集血栓进入抽吸导管,经负压抽吸同步的作用下,顺利为患者取出了血栓。

再次造影肺动脉主干通畅,右肺动脉分支残留血栓,双肺动脉推注20万单位尿激酶溶栓20分钟,再次随后肺动脉造影,结果显示双侧肺动脉显影较好。

5、临床介绍

肺动脉栓塞(Pulmonary Embolism,PE)是指内源性或外源性栓子堵塞肺动脉引起的肺循环障碍的病理生理综合征,是临床上最凶险的急重症、心血管疾病中前三位的死亡原因。

中高危肺栓塞疾病一直是临床工作中的重点和难点,临床急需专用于急性大面积肺栓塞的更有效解决方案,弥补VTE防治中这一不可或缺的环节。根据2014年欧洲心脏病学会(2014ESC)危险分层模型评估,急性肺栓塞患者的预后风险可被明确分级。其中,高危患者30天病死率高达为22%,而中高危患者30天病死率介于为3%至15%之间。尽早开通阻塞血管,是降低其致死、致残率的关键。

Tendvia®肺动脉取栓支架系统

2024年5月,腾复医疗自主研发的Tendvia®肺动脉取栓支架系统(国械注准20243031010)获得国家药品监督管理局批准上市。Tendvia®肺动脉取栓支架系统作为国内首款急性肺动脉栓塞专用介入取栓器械,填补了我国肺动脉取栓介入治疗肺栓塞领域的空白。

Tendvia®肺动脉取栓支架系统产品采用机械取栓的方式,是一种创新的治疗急性肺栓塞(PE)的技术,相较于传统的导管溶栓或碎栓治疗,具有以下优势:

01 降低远期形成慢性肺栓塞肺动脉高压(CTEPH)风险:

传统溶栓或碎栓治疗可能无法完全清除血栓,导致残留血栓机化,增加远期CTEPH的风险。而肺动脉支架系统通过机械取栓,能够更彻底地清除血栓,减少CTEPH的发生率。

02 减少溶栓药物相关的大出血风险:

传统溶栓治疗需要使用溶栓药物,可能导致严重出血并发症,尤其是颅内出血或消化道出血。肺动脉支架系统通过机械取栓,避免了溶栓药物的使用,显著降低了出血风险。

03 术后恢复快并发症少:

外科手术治疗急性肺栓塞,创伤大,出血多,长期疗效不显著不能及时解除病人危险。支架系统取栓治疗创伤较小,并发症发生率较低,术后患者恢复更快,能够尽早下床活动,减少卧床相关并发症。

04 缩短住院时间:

由于恢复快、并发症少,患者住院时间显著缩短,降低了医疗成本,同时也提高了患者的生活质量。

6、科室介绍

肝胆血管外科为成都医学院第一附属医院在普外科基础上,结合医院发展目标与实际情况而建立的特色学科,于2004年设立肝胆外科,2014年增设独立血管外科专业组后更名肝胆血管外科,使成都医学院第一附属医院成为四川省内较早设立血管外科专业的医院之一,旨在满足人民群众日益增长的健康需求。肝胆血管外科在历届专家教授辛勤耕耘基础之上不断发展壮大,分别设有肝胆外科亚专业组及血管外科亚专业组,拥有临床医师11人,其中高级职称5人,中级职称4人,博士4名,硕士5名,硕士研究生导师4名,承担并完成省级以上科研课题4项,先后获得市级科研成果一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项,现已渐发展成为集医疗、教学、科研为一体的肝胆血管外科临床教学科研基地,系四川省住院医师规范化培训及成都医学院临床外科硕士研究生培养基地,对肝、胆、胰、脾、血管的常见病、多发病及疑难重症的诊治达到省内及国内先进水平。与美国杜克大学医学中心、德国慕尼黑大学医学院、四川大学华西医院、电子科技大学四川省人民医院等国际知名医疗中心建立了长期密切的临床及科研合作关系。

7、诊疗范围

肝脏肿瘤(原发性肝癌、转移性肝癌、肝脏良性肿瘤)、肝脓肿、肝囊肿、肝脏寄生虫感染性疾病、门静脉高压症、先天性胆道畸形、胆石症(胆囊结石、胆总管结石、肝胆管结石)、胆道损伤、胆道肿瘤(胆囊癌、胆管癌)、急慢性胰腺炎、胰腺囊肿、胰腺癌及胰腺内分泌瘤、脾脏肿瘤、造血系统疾病、腹部外伤。

主动脉夹层、腹主动脉瘤、内脏动脉瘤、周围血管损伤、动脉疾病(动脉硬化闭塞、血栓闭塞性脉管炎、肢体动脉或肺动脉栓塞、动脉狭窄等)、静脉疾病(静脉曲张、静脉血栓形成)、脉管畸形、腹膜后肿瘤、糖尿病足、体表肿瘤、透析通路的建立和维护。

8、专家简介

杨志明 教授

主任医师,大外科主任,肝胆血管外科主任

硕士研究生导师,医学博士。毕业于四川大学华西临床医学院。先后在德国波恩圣玛丽医院(St. Marien-Hospital Bonn)医院血管外科高级访问学者、美国杜克大学医学中心(Duke University Medical Center)肝胆胰外科高级访问学者。

从事普外科工作三十多年,具有宽泛的专业基础理论和丰富的临床实践经验,成熟开展微创及综合治疗肝胆胰脾肿瘤、胃肠肿瘤、乳腺肿瘤、动脉瘤及动脉闭塞等外科综合治疗技术,成熟开展全腹腔镜下肝切除术、脾肿瘤及巨脾切除术、胃肠道肿瘤根治切除等微创治疗技术。主持开展肝移植、胰腺移植、胃癌腹膜转移的分子机理的基础和临床研究。在国家级核心刊、Medline及SCI上发表论文三十余篇,参与人民卫生出版社编译专著一部。研究成果获市科技成果一等奖、三等奖等。

周鸿驰 医生

毕业于成都医学院,在职硕士研究生。

主要从事肝胆血管外科的临床与基础研究工作十余年。

擅长血管外科疾病的诊断及治疗,参与完成血管外科常见疾病的各类手术及介入治疗,如胸腹主动脉夹层、胸腹主动脉壁间血肿、内脏动脉夹层、胸腹主动脉瘤、髂动脉瘤、内脏动脉瘤、下肢动脉瘤、胸腹主动脉瘤破裂出血、髂动脉瘤破裂出血、内脏动脉瘤破裂出血、下肢动脉瘤破裂出血、颈动脉狭窄闭塞、内脏动脉狭窄闭塞、下肢动脉狭窄闭塞、主动脉炎伴血栓形成、内脏动脉血栓形成、下肢动脉血栓形成、肺动脉血栓形成、下腔静脉血栓形成、上肢静脉血栓形成、下肢静脉血栓形成、髂静脉压迫综合征、下肢深静脉血栓后综合征、下肢静脉曲张、肢体血管畸形、肢体淋巴管畸形、肢体动静脉瘘、透析通路狭窄透析通路血栓形成等。参与开展多项临床研究,发表SCI1篇,参与专著1部。

关注微信公众号

关注微信公众号 沪公网安备31011202021416号

沪公网安备31011202021416号